上世纪50年代,世界科学技术社团群增加了一个新成员,即把医学和工程技术联系在一起的新学科,当时命名为医学和电子学联合会,

1965年该组织改称国际医学和生物工程联合会,后来成为国际生物医学工程学会(International Federation of Medical and

Biological Engineering)。

生物医学工程是一门新兴的边缘学科,她的出现是人们对医学模式探索追求和医疗技术进步以及工程技术各科发展的必然结果。生物医学工程联合会的诞生无疑为教育界、科学界、工程界、医学界提供一个增进相互了解,深化技术交流,加强合作的活力充盈的平台。

中国的反应相对晚了十多年。但是,生物医学工程作为一种工程技术行为,它一直都在发生,或在大学院校内,或在科研院所内,或在工业企业内,甚至在临床医院内自发地产生,但是行为者之间相互缺少一种常规的沟通、协调和合作的程式。

1978年,国家科委确定设置生物医学工程学科,这是一个可喜的信息。

当时,北京有几十所大专院校,有相当多的系或教研室在研制医疗仪器设备,或进行生物医学工程方面理论或实践研究;北京还有几十所科研院所,有多个组室在研制医疗仪器设备;北京也有几十家医疗器械生产企业,有上百位工程师、技术员在研制医疗仪器设备新产品;北京更有上百家医疗机构,有相当多的临床医生在参与医疗仪器设备研制。他们都在自己工作岗位上热情地进行生物医学工程的应用实践。这既是生物医学工程学科丰富的人才资源,也是筹建北京生物医学工程学会的良好基础。

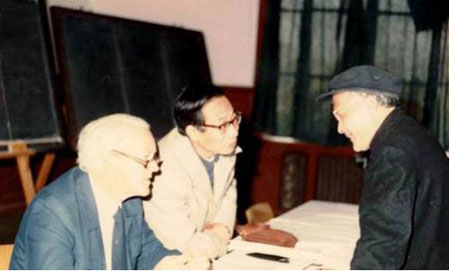

上世纪七十年代末,清华大学电机系周礼杲教授、杨福生教授

和来访外国生物医学工程专家进行学术讨论

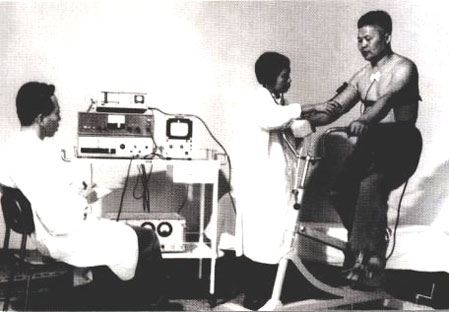

1975年北京医学院第一附属医院心内科与一机部机电研究所合作研制成功的运动心电图试验用“脚踏车功量计”,这是用自行研制的“脚踏车功量计”进行运动心电图试验。

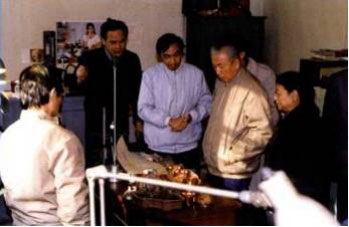

1978年,北京市科委组织清华大学、401所、北京整流器厂、北京低温设备厂、北京医学院第一附属医院、北京市肿瘤研究所等四十多家单位搞医用直线加速器会战。这是北京市副市长白介夫在视察北京医疗器械研究所(这是由加速器会战组成员为主体组建的新机构)的加速管研制现场。

上世纪70年代北京生产的医用X射线摄影装置

当北京科技界一批生物医学工程领域的活跃分子开始酝酿筹建生物医学工程学会时,很快就得到北京市主管领导和大专院校、科研院所、医疗机构及医疗器械生产部门领导的大力支持。这是筹建北京生物医学工程学会的极为有利的条件。

当时,北京市医疗器械工业公司党委书记赵文,非常重视自主科研,他强调自主科研必须走学校、研究所、工业企业、医务人员四结合的道路,决定派副手、总工程师等参与筹建北京生物医学工程学会,并决定北京市医疗器械研究所作为未来北京生物医学工程学会的驻地单位,提供人力财力支持。

在这么优越的基础条件和社会氛围滋润下, 北京生物医学工程学会应运而生。

1979年

在北京医学院,北京医疗器械工业公司等单位的一些人员发起筹建北京生物医学工程学会的构想得到有关领导支持的基础上,1月10日北京生物医学工程学会筹备组举行第一次会议,德高望重的胡传揆教授出任筹备组组长。会议决定立即开展工作,积极和在京的相关大专院校、科研机构、临床医院、工业企业多方协商北京生物医学工程学会理事人选,并很快得到落实。

11月 28日,胡传揆教授签发关于成立北京生物医学工程学会的请示报告,上报北京市民政局。

12月4日,北京市民政局批复同意成立北京生物医学工程学会。

1980年

3月13日在北京首都剧场召开了北京生物医学工程学会成立大会,胡传揆教授作了“团结起来,努力发展生物医学工程学,为实现新时期总任务而奋斗”的报告。

大会选举产生了第一届理事会,胡传揆教授任第一届理事会理事长,北京医疗器械研究所邱建春所长任第一届理事会秘书长。

学会下设三个工作委员会:组织工作委员会、学术与国际交流工作委员会、编辑工作委员会,以及秘书处。秘书处挂靠北京医疗器械研究所。

学术与国际交流工作委员会下设人工脏器与生物材料、生物力学、生物信息及生物控制、计算机应用及信息处理、生物效应及能量物质传递、医学工程装备等六个专业组。

10月,《北京生物医学工程》创刊,内部发行,孙衍庆教授任主编。

1982年

11月,召开北京生物医学工程学会第一届会员代表大会,参加人员近200人。

1983年

调整工作委员会,提出工作机构改革方案,简化入会手续。到年底,会员增加到近400人。

1984年

11月专业组改称专业委员会,调整工作委员会领导成员,增设咨询开发与科普教育工作委员会。

经市委宣传部批准,《北京生物医学工程》公开发行(季刊),孙衍庆任主编。

1985年

胡传揆理事长病重,孙衍庆代理理事长工作。

1986年

3月,胡传揆理事长逝世。

6月,北京生物医学工程学会在北京市劳动人民文化宫召开第二次会员代表大会,选举第二届理事会,孙衍庆当选为第二届理事会理事长,卜绮成所长当选为第二届理事会秘书长。

1987年

《北京生物医学工程》暂时停刊。

1988年

《北京生物医学工程》改组编辑部,恢复出版发行。编辑部设在北京安贞医院。

在中国生物医学工程学会、清华大学的支持下组织拍摄2部科普录像片《体外冲击波碎石术》、《人工心脏瓣膜》。

学会组织编写了调研报告《北京医用电子工业改革战略》,上报北京市医药总公司和北京市科委。

1989年

筹备组建临床医学工程专业委员会,召开大专院校,科研部门,工业企业,临床医院,部队医疗机构的联合座谈会,推动医疗器械产品创新。

1990年

2月成立临床医学工程与管理专业委员会,杨虎教授任主任委员。

5月成立血液净化学组,王质刚教授任主任委员。组建血液净化设备咨询服务中心。

8月30日召开第三次会员代表大会,产生了北京生物医学工程第三届理事会,孙衍庆教授当选为第三届理事会理事长,杨义春所长任第三届理事会秘书长。

组织北京地区科技成果参加全国医药卫生科技成果展览会。

1991年

成立中医工程专业委员会,史振武教授任主任委员。

举办“北京地区医疗器械高级专业技术人员研修班”,共15天,学员36人,教师18人。

1992年

按照京社发(1992)12号文件精神办理社会团体重新注册登记,第一批通过了社会团体法人资格,法人代表为孙衍庆理事长。

1993年

根据北京市科协42号文件有关学会深化改革、面向经济建设,逐步在经济上独立的要求精神,秘书处筹建实体“北京环中生物医学工程科技开发中心”,取得了营业执照。

学会和北京三路居四公司、北京昌福医疗器械厂联合成立北京生物医学工程学会门诊部。

1994年

完成社会团体重新注册登记,通过社会团体法人资格审查。

1995年

学会组织编制完成《北京地区医用电子“九五”科技发展规划》,上报北京市科委。

1996年

1月召开第四届会员代表大会,产生第四届理事会,孙衍庆教授任第四届理事会理事长,王小韵所长任第四届理事会秘书长。

孙衍庆理事长当选为北京市科学技术协会第五届委员会委员。

学会承担北京市政府的 “北京家庭健康保健工程预研和策划的软课题”项目。

学会承担医疗器械专业人员继续教育培训工作。

1997年

开展北京市社会团体清理整顿工作。

完成“北京家庭健康保健工程预研和策划的软课题”,上报北京市科委。

1998年

12 月学会和北京市医药总公司人事处联合举办医疗器械专业技术人员继续教育培训,有80 多人参加。

参加第四届北京科技论文评选,选送2篇参加论文评审,2篇均获二等奖。

《北京生物医学工程》杂志责任编辑凤琪被评为北京市科协1996-1997年先进工作者。

学会秘书处挂靠单位北京医疗器械研究所获得北京市科协1996-1997年先进挂靠单位的称号。

1999年

选送论文参加第五届北京青年优秀科技论文评选,其中1篇获一等奖,4篇获二等奖。

2000年

12月16日召开第五届会员代表大会暨学术交流会,有130 名会员到会。

选举第五届理事会,吕厚山教授任第五届理事会理事长,王小韵所长任第五届理事会秘书长;增设监事会,江丕栋任第一届监事会监事长。

学会获北京市科技协会第五届北京青年优秀科技论文评选组织奖。

2001年

吕厚山理事长当选为北京市科学技术协会第六届委员会委员、杨国忠教授为北京市科学技术协会第六次代表大会代表。

经学会推荐,吕厚山理事长被评为北京市有突出贡献的科学、技术、管理专家。

2002年

5月成立组织工程专业委员会。

2003年

鉴于非典型性肺炎的救治经验教训,组织专家向北京市科协提出“北京市社区及农村卫生技术装备需求与配置计划研究工作”的开题建议。

2004年

12月召开第六届会员代表大会暨学术交流会,产生第六届理事会,吕厚山任第六届理事会理事长,陈志刚任第六届理事会秘书长,江丕栋任第二届监事会监事长。

《北京生物医学工程》获北京市科技期刊质量奖。

2005年

学会参与了《中国卫生画报》中国生物医学工程专刊的编写工作。

《北京生物医学工程》由季刊改为双月刊,页码增至112页;获北京市图书、期刊优秀作品编辑奖,进入国家核心刊物行列。

推荐的论文获第八届北京青年优秀科技论文二等奖。

学会被评为2005年度北京市科协统计工作先进单位。

2006年

学会秘书处挂靠单位从北京医疗器械研究所转为北京国医械华光认证有限公司。

学会被评为2006年度北京市科协统计工作先进单位。

2007年

成立体外循环专业委员会。

吕厚山理事长被选为北京市科协第七届委员会委员、龙勉研究员为北京市科学技术协会第七次代表大会代表。

参加全国科普日活动,会上做了DR X射线体检车、中医专家脉象系统、关于农村基层医疗卫生问题的三项科普报告。

学会完成《城市社区医疗卫生技术需求与供给可行性研究》课题工作,并上报北京市科协。

与中国生物医学工程学会共同完成卫生部的全国临床医学工程专业技术考试题库工作,并由人民卫生出版社出版了《临床医学工程教程》,进行临床医学工程师培训。

2008年

5月,汶川大地震。学会理事卢世璧院士、陈香美院士等亲临一线参加四川汶川地震抗震救灾工作。

学会吕厚山理事长把所获国家科技进步二等奖10万元奖金全部捐给灾区,广大理事和会员积极参与抗震救灾工作,并分别在各自单位捐款。

12月20日召开第七次会员代表大会暨学术交流会,产生第七届理事会,田伟任第七届理事会理事长,陈志刚任第七届理事会秘书长,杨国忠任第三届监事会监事长。

学会人员积极参与了奥运会的各项志愿服务工作。

2009年

常务理事纪春雷参加中国赴海地医疗防疫救护队,任副领队,奔赴海地一线执行医疗救援任务。

学会完成了北京市科协《北京市生物医学工程专业学科状况的调研》课题研究项目。

学会编写完成三甲医院大型仪器设备和新建手术楼编制可行性报告。

学会完成美国纽约骨科关节公司的骨科植入物企业可行性调研报告。

学会成员积极参加国庆60周年庆祝和志愿服务活动。